企業情報

会社名 :Top Out Human Capital株式会社

URL :https://www.topout.co.jp/

住所 :東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング21階

概要:

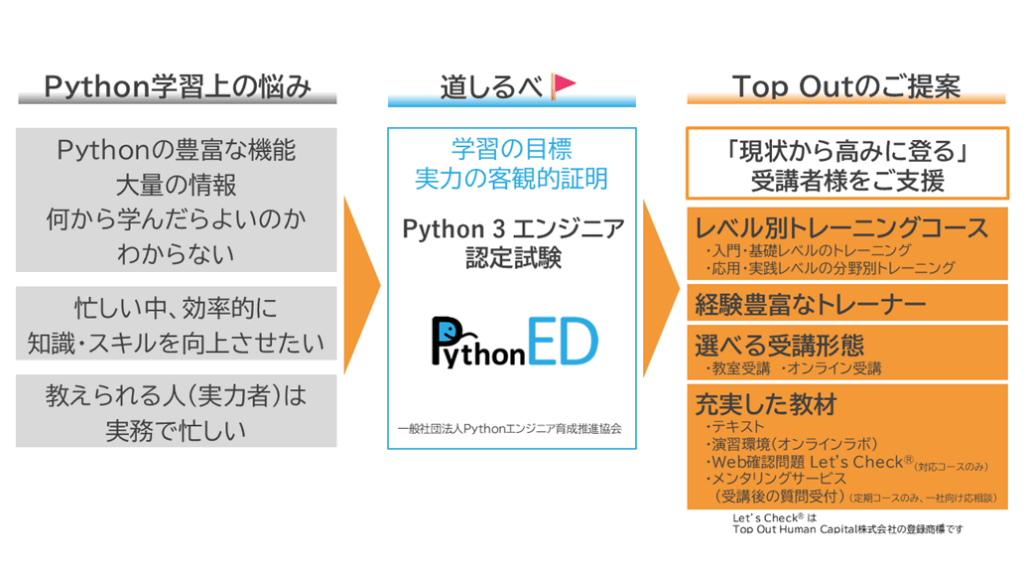

Top Out Human Capital株式会社は、2014年に設立され、主にITエンジニア向けのIT研修を中心とするサービスを提供している。所属インストラクターは、長年トレーニング会社で働いていた方や、様々な分野で活躍した現場経験を豊富に持つ方が多く、過去の知識や経験を生かした、受講者のレベルに適切に合わせられるきめ細やかなトレーニングコースが用意されている。特に、設立当初から提供しているCiscoやNetAppなどのベンダー製品向けのトレーニングは、現場のニーズに応える形で研修を開発しており、多くの受講者から高い評価を得ているという。

近年、自動化やIoTへの注目が集まっていることに加え、Cisco Systemsによるネットワークエンジニア向けの資格であるCCNA、CCNPの問題にPythonが含まれていることから、新たにPythonの研修コースが追加された。

インタビュー:

取締役 兼 副社長 飯山 克志 様

大阪支店 エンタープライズ ラーニング ソリューション部 シニアマネージャ 恒吉 宏冶 様

戦略推進本部 マーケティングコミュニケーション戦略部 未来人財戦略部 松井 隆明 様

・貴スクールについてお教えください。

飯山氏)

当社は、主に元々トレーニング会社で働いていた者たちで10年半ほど前に立ち上げ、当時からCiscoやNetAppなどのベンダー系のトレーニングを主にやってきました。

当初はプログラミング言語に関しては取り扱っていませんでしたが、近年、お客様から自動化やIoTを自分たちの業務でも使えないかという言葉が増えてきたことで、それに関連するコースを開発したのがはじまりです。最近では、様々なPythonのコースもスタートしています。

・Python研修コースを始めたきっかけ

飯山氏)

我々は長年Ciscoのトレーニングを提供してきたため、当社のお客様はCiscoの販売パートナーが多くなりますが、彼らが取得を目指すCiscoによる認定資格CCNA、CCNPに、Pythonが含まれるDevNet認定が追加されました。そこで、DevNetに対応できるようなトレーニングが必要となったため、新たにPythonを習得するコースを開発して、お客様に提供したのがPythonコースの始まりです。

例えば、ネットワーク編のトレーニングでは、Ciscoの機材を実際に使い、最初の設定から自動化を使った監視や管理、異常を検知したときにメール等で通知を出す方法などを学ぶといったことをしています。

このコースの提供を開始した後に、Python3エンジニア認定試験が発表されましたが、元々あったコースに割と近いところに位置付けられているように見えましたので、学習の確認という位置づけとして適していると考え、取り入れることにしました。

現在提供しているコースでは基礎試験やデータ分析に対応できるものになっていますし、実践試験に対応したコースは今年からスタートします。

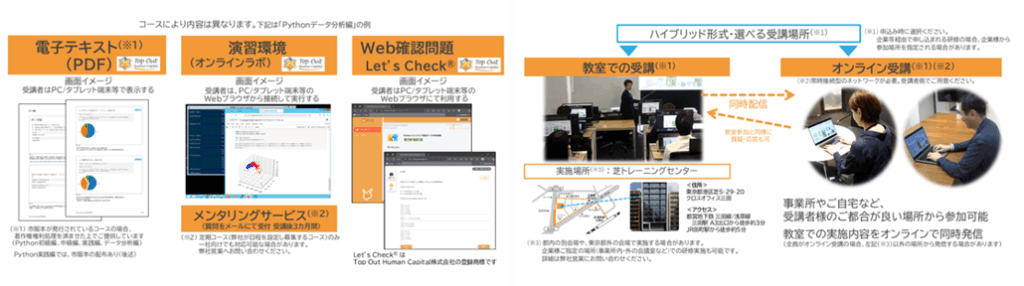

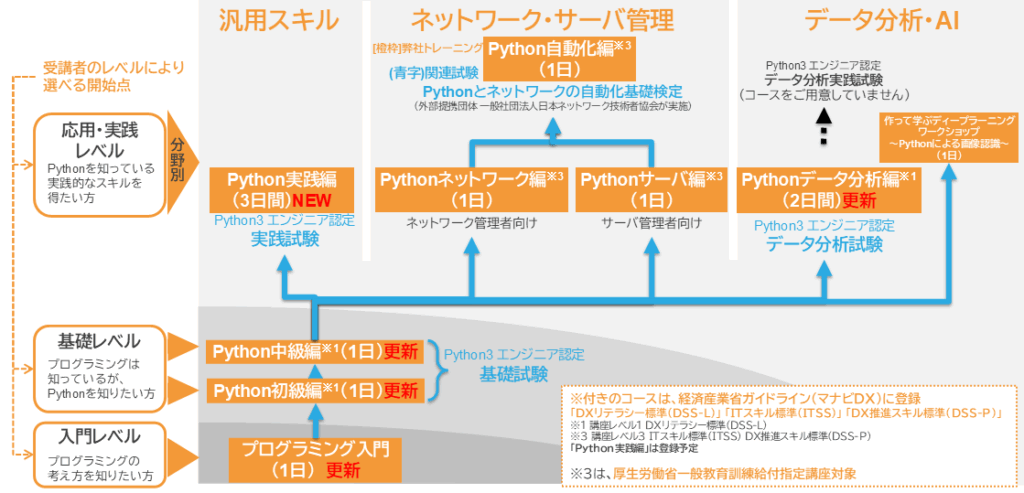

・Python研修コースのご紹介

飯山氏)

現在は基礎レベルである初級編、中級編、応用・実務レベルとして実践編、データ分析編、ネットワーク編があります。

これらを受講した方はPython3エンジニア認定試験に合格できるレベル感になっていると思います。

初級・中級編は各1日ですが、2日間分を合わせると基礎試験相当の内容になり、実践編は実践試験に、データ分析編はデータ分析試験に、ネットワーク編はPythonとネットワークの自動化基礎検定に対応しています。

ここからさらに一歩進んだ専門性のあるコースとして、サーバ編、自動化編を用意しています。

それぞれのコースでは受講者のレベル感に応じた演習課題を3段階に分けてレベルを設けており、講義を受けている方のレベルに合わせて課題を解くことで、最終的に同じ内容を習得できるようにしています。

イメージとしては、料理を作る際、初級者には調味料などの材料を含めて細かく調理段階を教える内容、中級者には野菜を切るなどのステップを教える内容、上級者には課題のみを与えるというようなものです。

各コースのテキストや演習環境は当社で作成していますが、データ分析のコースだけは、Pythonエンジニア育成推進協会の顧問理事である寺田先生に試験の主教材である「データ分析の教科書」をもとに網羅しているものを作成頂きました。

今年スタートした実践編に関しては、実践試験の主教材である「実践レシピ」をもとに当社が作成しており、こちらはまだ日本国内では当社だけがその内容をカバーしている形になっていると思います。

恒吉氏)

受講者の視点からすると、演習を含めると分量が多くなりますので、厳しく感じる方もいるかもしれません。ただ、どのコースも実際に講師の実演や自分でも手を動かした演習ができるので、身につけやすいのではと思います。実際に初級編・中級編の受講者から評価を頂いて次の段階であるサーバ編や自動化編、ネットワーク編に進まれる方も多いです。

これらのコースを受講されている方からは、「知識が身についた」「普段の業務に生かせる」などのコメントを多く頂いています。

・インストラクターの方の教え方のコツやこだわり

飯山氏)

受講時期によって受講者の方のレベル感が異なります。例えば、4~6月は新入社員が増えますし、7月以降は2年目以降の中堅と言われる方が増える傾向です。

新人の方の場合、大学で学んでいたという方が半分程度で、残る半分の文系出身者はアルゴリズムからわからないという方もいます。当社の研修は最終的にレベルを揃えられるよう、3段階に演習の内容をわけることで、できるだけ全員が同じゴールにたどりつけるように工夫されています。

ただ、何かしらのプログラムのベースとなる部分をPythonで書けるようになったというだけでは、業務に生かすまでには至りませんし、普段の業務に生かせてこそ、Pythonの便利さを知ることになると思います。

そのため、できるだけ上位の講義に進むことをお勧めしていますし、進まれた場合には普段の業務につなげられるようなイメージを持ってもらえるようなものを伝えるようにしています。

最近は講義冒頭の自己紹介で「DXや自動化をできるように学んで来い」と言われたという方が多くいますが、そうした場合には普段どういった業務を担当しているかを聞いて、それと紐づけられるような具体例をお話しています。例えば、経理や事務の方であれば請求書の処理の方法を聞きます。手入力であれば、Excelを使って自動的に作る方法や、Excelにパスワード設定してメールやPDFで送付しているのであれば、それらの作業もボタン一つで出来るようにできるといったことを教えています。もちろん、講義の時間は限られていますので、そのものをその場で作ることはできませんが、サンプルを出したり、参考になるWebページを案内したりして、作るのに必要な情報を一緒に伝えています。

私自身、現場でネットワークの設定をしていましたし、他の講師にしてもプログラムだけ、講師だけを経験してきたという人材は少なく、現場で活躍していた者はもちろん、メーカーにいた人間もいます。今でも何かを作り続けている人もいますので、経験を生かしたアドバイスができていると思います。

恒吉氏)

飯山も言ったとおり、どうしても受講者レベルにはばらつきがでてしまうため、受講者がいまどのレベルにいるのかを見極めるのは大変な作業です。知識を得るだけなら、今の時代はYouTubeやAIなど無料で知識を得る手段が多くあります。そうした中で、人が直接教えることの意義を考えると、受講者のニーズを汲み取って、なるべくそれに合わせて教えてあげられる事にあると思います。演習を一緒に見ながら進められたり、質疑応答したり、などは人が直接教えることの良い点だと思いますし、これからも必要なことだと考えています。

当社の講師は経験豊富な方ばかりなので、AIの時代になったとしても、人が直接教えることで、講師から滲み出るものも含め受講者様が得られるものはあると思います。

松井氏)

当社のトレーニングを受講される方のほとんどは所属している企業を通して参加されており、ネットワークエンジニアやインフラエンジニアの方が多くなります。こうしたお客様に対して、これからの時代のプログラミングの重要性をお話した結果、プログラミングのコースを受講していただく事が増えてきたという経緯があります。

私自身は講師ではなく、市場動向の調査や、企業が育てたいエンジニア像、エンジニアの活動状況といった情報からウェビナーの企画を行い、実施するといったことをしていますが、Pythonに関しては、他のテーマと比較すると集客力がとても高く、特にデータ分析というキーワードは、お客様にとっても大きな課題として注目されていると認識しています。Python関連のコースに関しては、大抵の場合が初級編の受講のみで終わることはなく、その先の中級編やより専門的なコースまで受講されることがほとんどです。

Pythonはこれからもまだまだ期待できる市場だと考えていますので、お客様の期待に沿ったトレーニングや、周知活動をどんどん積極的にやっていきたいと考えています。Pythonエンジニア育成推進協会の吉政さんや寺田さんにはいろいろとご協力いただいており、実践編もリリースされましたし、また別のテーマでもご一緒したいなと思っています。

・受験した人たちのコメント

飯山氏)

実際にどれくらいの人数が受験したかは確認していませんが、初級編・中級編を受講して、その先のコースに行く際の自己紹介で「試験に受かった」という報告は頂いています。

当社は試験問題を意識した学習に終始してしまうのでは意味がないと考えています。初級編・中級編である程度の関数やクラスを書けるようになったとしても、その先に進むときには基礎が重要だからです。なので、トレーニングは基礎をしっかりと理解し、身に着けてもらえるような内容にしています。

ただ、基礎試験やデータ分析試験を受験する前に問題集的なものがないのかと聞かれることがあったので、模擬問題は作成しています。それぞれの方が学習する中で、自分の理解度を測るのに活用いただいています。

恒吉氏)

私自身、Python3エンジニア認定データ分析試験に合格し、そのことをSNSに何気なしにアップしました。その投稿を見つけた飯山が私に声をかけ、Top Out Human Capitalに入社するきっかけになりました。あの試験がなければ、いま私はこの会社にいることはなかったです。Pythonエンジニア育成推進協会認定スクールである当社への入社がきっかけで吉政さんらと知り合えましたが、ずっとオンラインでの交流でした。先日ようやく吉政さんご本人に直接対面できてお礼を申し上げることができました。

Python3エンジニア認定試験は、履歴書に書くこともできますし、認定試験を受けたという事で実力を認められることにつながると実感しています。認定試験の合格者はすでに何万人かおられますので、その中で私のように就職につながったという方も多数いらっしゃるいと思います。

・Python試験を受験される方へのメッセージ

飯山氏)

Pythonはランキングで上位に上がるほど、今非常に人気のある言語です。今後を考えれば今のうちに親しみを持っておいた方が良いものだと感じています。私の学生時代は、C言語やC++、Javaが主流でしたが、現在そのどちらとも大きな差が開いてPythonがダントツです。そんな言語をできるだけ早めに学習しておくことは、今後を考えたときに個人の価値を表すといったことだけでなく、日常生活など様々な場面で役立てることができます。

例えば、ある企業で技術の役員をされている方が奥さんに、洗濯機が止まったらメールが届くようにしてほしいと頼まれたそうです。この時は洗濯機の停止音をラズパイで拾い、メールかLINEで通知するといったプログラムをPythonで書いたそうです。このようにPythonのような技術は家の中という身近な日常でも生かすことが可能です。得た知識や技術をどこでどう生かすかは難しい部分ではありますが、身近なところでも活用できるというのはPythonの良いところです。

Python3エンジニア認定試験は、個人が持っている価値を表すことができるだけでなく、自分が学習した証として目に見える形にすることができます。これをモチベーションにつなげて頂くのも良いのではないかと思います。

恒吉氏)

私もIoTをかじっており、小型コンピュータ(Raspberry Pi Pico等)でMicroPythonを使っています。

昔なら、指先に乗るような小型コンピュータで何かをさせるためのプログラムを書く場合、処理能力が貧弱なため省メモリで高速に動くプログラムを書く必要があり、メモリ管理等を意識しながらC言語・アセンブリ言語等を使った高度なプログラミング技術が必要でした。しかし近年の性能の上がった小型コンピュータではMicroPythonが動きます。使いやすいPythonの文法とライブラリを使い、少ない行数でやりたい処理を記述・実行できます。インタプリタなので試作や試行錯誤が簡単です。

私自身は業務でPHPやSQL等も扱うこともありますが、一番大好きな言語はPythonです。Pythonは現時点でも一番人気の言語ではありますが、少子高齢化で人手不足の社会においてDXや自動化の流れは今後も広がっていくでしょう。そうした時に、ちょっとしたものを自動化させたい、プログラムを使って試してみたいといったときに、Pythonでは、簡潔な文法と豊富なライブラリが相まって、短いプログラムで強力な処理を記述し実行できます。

また、AI時代を迎えていますが、AIが出力するプログラムやデータ類は、最終的には人が自分の目で確認する必要があります。AIでも間違ったり嘘をついたりすることがあるからです。AIを正しく効果的に活用するためにも、AIのベースとなっているコンピュータやプログラムの仕組みを学び、リテラシーを高めることが重要だと思っています。その手段としてPythonを学ぶことは有用だと思いますし、私は国語や英語と同等レベルで勉強してもいいのではと思っています。

松井氏)

先日、飯山と恒吉と一緒に弊社のWebサイトを大幅リニューアルした際に感じたことですが、マーケティングの観点から実現したい内容を伝えると、二人がPython等を使って多くの要望を実現してくれました。この時もPythonの可能性の大きさを強く感じました。

PythonはWebにとどまらず、データ分析やAIなど、いろいろなことが実現できる言語です。これからの時代、Pythonは欠かせない言語になると感じています。

ぜひ当社のトレーニングを受講いただき、学習の成果として、Python3エンジニア認定試験を受験していただければと思います。