2025年3月5日、「Python実践試験の合否状況・学習方法・試験に受かるためのコツ」と題したオンラインセミナーを開催し、多くの方に聴講いただきました。

本セミナーの動画をYouTubeで公開しておりますが、内容をまとめたものをレポートとして掲載いたします。興味がある方はぜひご一読ください。

■はじめに

直近の日経XTECHの「プログラミング言語利用実態調査2024」によれば、Pythonは普及率と使用頻度において2年連続で2冠を達成しており、また、TIOBE人気プログラミング言語調査でも1位を獲得しています。

これは、Python自体の適用範囲が広く、AI、機械学習、ビックデータ、データ分析、各種自動化、Web等、どれをとっても非常に大きな市場で利用できる中心的な技術として普及していることが大きな要因として挙げられます。今後、ますます需要が広がっていくことが予想されることも影響していると考えられます。

実際、未経験者におすすめのプログラミング言語調査での1位、将来性が高いプログラミング言語調査1位、学生がいま使用している言語調査1位を獲得しており、その注目度の高さがうかがえるかと思います。

当協会ではそのPythonに関する試験として、Python 3 エンジニア認定試験4つ提供しています。

当試験は各所より高い評価を得ており、経済産業省ガイドラインITSSに登録され、厚生労働省の給付金指定資格にも認定されました。

本セミナーでは、当協会が提供する試験の中から、Python3エンジニア認定実践試験の概要や合格への道、直近の生データとして得点分布や傾向、合格者・不合格者のコメントをご紹介しました。

■各試験の受験者特徴について

まず、各試験の合格率は以下の通りです。

- 基礎試験 77%(未経験者70%弱)

- 実践試験 55%

- データ分析試験 85%(未経験者75%)

- データ分析実践試験 72%

基礎的な問題を問う試験に関しては、学習教材や無料の動画が充実していることもあってか、未経験者や学生の受験が多く、合格率の高さにつながっていると考えられます。また、上位試験に関しては、一般的な認定試験の上位試験の大体の合格率は30~35%程度と考えれば、高い合格率と言えます。

また、当試験の受験者の分布は学生2割、プログラミング未経験者4割、経験者4割となっており、プログラミング未経験者が多いことが特長と言えます。特に学生に関して言えば、受験料が半額になることもあり、受験意欲につながっていると考えられます。

経験者の受験理由としては、DXプロジェクトに関わる方が多くなっている印象です。DX推進に関しては、全社で取り組むことが多く、共通認識を持つことも重要です。そのため、全社もしくは部署単位での一斉受験を希望されることが多くなっています。そうした受験者の中には、プログラミング未経験者もやはり多くなりますので、データ分析試験であっても未経験者の受験率が高くなっています。

当試験受験者の内、プログラミング経験者の特徴として、C/C++言語出身の方が43%と最多となっています。2位はJava(28%)、3位は.Net(15%)です。

■各試験ご紹介

当協会が現在提供している試験は有料が4件、無料が1件です。各試験は選択式の出題となっています。各試験の詳細や出題範囲についてはリンク先をご参照ください。

- Python 3 エンジニア認定基礎試験

文法基礎を問う試験 - Python 3 エンジニア認定実践試験

Pythonを実践的に使っていく上で重要な仕様やライブラリの使い方を問う試験

※参考動画:Python3エンジニア認定実践試験(Python実践試験)のご紹介

- Python 3 エンジニア認定データ分析試験

Pythonを使ったデータ分析の基礎や方法を問う試験 - Python 3 エンジニア認定データ分析実践試験

Pythonでデータ分析を実践的に行うためのデータ処理技術・データ構造の知識を問う試験

※2025年5月7日合格のコツセミナー開催 - PythonZen & PEP 8 検定試験(無料)

PythonZen(The Zen of Python)とPEP 8に関する知識を問う試験

■学習方法について

2022年5月に受験者に行ったアンケート調査では、基礎試験及びデータ分析試験に関しては、認定スクール等のPython研修を受験した方の合格率は82.8%でした。一方、動画の身で学習された方は25.6%、書籍を読んで勉強された方は71.7%、会社での勉強会などその他の学習方法をされた方は39.8%でした。

プログラミング言語やデータ分析に関しては、手を動かすか、体系立てた学習が非常に有効です。

本や研修などで体系立てた学習ができるだけでなく、手を動かして実際に試すということができるため、合格率が高くなりやすくなります。

一方で、本だけの学習では、アウトプットをしないままになることが多く、勘違いしたまま覚えてしまっていることはよくあります。研修の場合、アウトプットのチェックもしてもらえるため、学習における時間効率が良くなります。

■実践試験合格のコツ

まずは合格できればいいという方に関しては、主教材を、手を動かしながら学ぶのが近道だと思います。実際、寺田さんの動画でも、主教材は手を動かしながら学ぶことを想定して書かれた本であることが明言されています。

そのため、まずは主教材を読んで手を動かし、つまずいたところの研修を受けたり、信頼できる動画を見たりといった形で学びを深めて頂ければと思います。そして、模擬問題によって理解しているところを確認してください。

しっかりと押さえたいと思う方は、認定スクールの講習を受けるなどしてコーディングのやり方のチェックを受けて頂ければと思います。

■受験者の合否傾向について

各試験は設問40問に対し、70%以上の正解で合格となります。

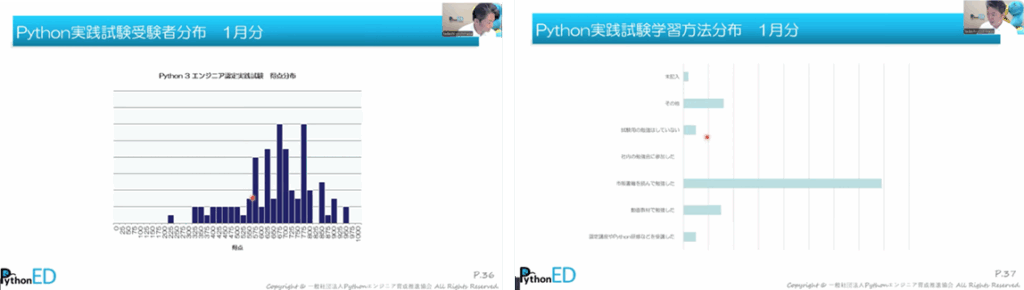

下図はPython 3エンジニア認定実践試験の受験者の獲得点数と学習方法の分布です。

合格に一歩及ばなかった方々に関しては、恐らく結構なボリュームのある主教材の学習の後半部分の学習が間に合わなかった方が多かったのではないかと推測しています。

そこで学習方法に言及してみると、研修サービスは、実践試験用の研修コースがまだ認定スクール側で用意しきれていないことから利用は進んでいません。また、動画を利用して学習される方もいるようですが、動画に関して当協会が認定したものや、チェックしたものもありませんので、配信者による独自の解説によるものとなります。

一番学習手段として利用されている書籍は当協会が出版したものであるため、試験対策としては一番の近道になります。

ただ普段からPythonを実践的に利用している方であれば、特別な学習をせずとも合格できるレベル感であると考えています。

以下、実践試験受験者の感想を一部ご紹介したものです。

■コラムなどの学習お役立て情報

当協会では、顧問理事 寺田さんによるコラムをはじめ、技術者向け、非エンジニア向け、人事部向けのものを公開しています。興味がある方は以下よりご覧ください。

https://www.pythonic-exam.com/archives/category/column

また、個人的に参加して面白いと感じたコミュニティをご紹介します。

PyCon JP:日本で開催されるPythonの国際カンファレンス

BP Study:開発全般のノウハウや開発者同士の交流

補足)

認定インテグレータ制度の内、ゴールドであれば、寺田さんの講習を年1回受けることができます。ぜひこちらのご登録もご検討ください。

■QA

セミナー中、以下のご質問をいただきました。

Q.実際の試験の難易度は公式サイトに掲載されている模擬試験程度ですか?

人によるため、何とも言えない部分はありますが、比較的近い形になっていると思います。

実際に受験された後、模擬問題と比較してどうだったか感想をお聞かせいただければフィードバックすることは可能です。ぜひお聞かせください。

Q.認定スクールが公開している模擬試験のチェックはしてますか?

参考教材として以下に掲載しているもの以外は監修や確認をしておりません。それ以外のものは認定スクール独自の判断で作成されています。

https://www.pythonic-exam.com/material

Q.データ分析と実践試験、どちらを先に受験するべきですか?

方向性が違うため、どちらがというものは難しいのですが、プログラミングを極めたいなら実践試験、データ分析を極めたいならデータ分析かとは思います。

以下のリンクもご参考にご覧ください。

https://www.pythonic-exam.com/skillmap

Q.データ分析の公式問題集はありますか?

現時点では用意していません。試験としてあった方が良いことは認識しておりますので、内部での検討課題として挙げておきたいと思います。

問題集の制作に手を挙げて頂ける方もいるのですが、諸々の確認をさせて頂いた上となります。個人的に出していただくのは可能ですが、公式とすることはできません。

Q.Dpro以外にアウトプットできる参考書など公式のものはありますか?

Dproの問題集や参考書しか現状はございません。

なお、一部誤記がありましたので、現在修正いただいているところです。

Q.データ分析実践試験の参考書はありますか?

読んで学べるものとしては主教材の用意があります。問題集は現在ございません。